“No son alegrías banales sino hechas de esfuerzo, de tenacidad, y también de mucha pena, de dolor, de duelo”, dice Nayla Luz Vacarezza en relación con su libro más reciente, Las pasiones alegres del feminismo. En él rescata el despliegue afectivo, creativo y de color en las luchas por el aborto con foco en la Argentina, Chile y Uruguay. Doctora en Ciencias Sociales, investigadora adjunta del Conicet y docente universitaria, Vacarezza reseña en su trabajo las múltiples expresiones que identifican a las luchas feministas en su especificidad gestual, visual y textual, y que lograron instalar en la sociedad temas silenciados o, cuanto menos, controvertidos.

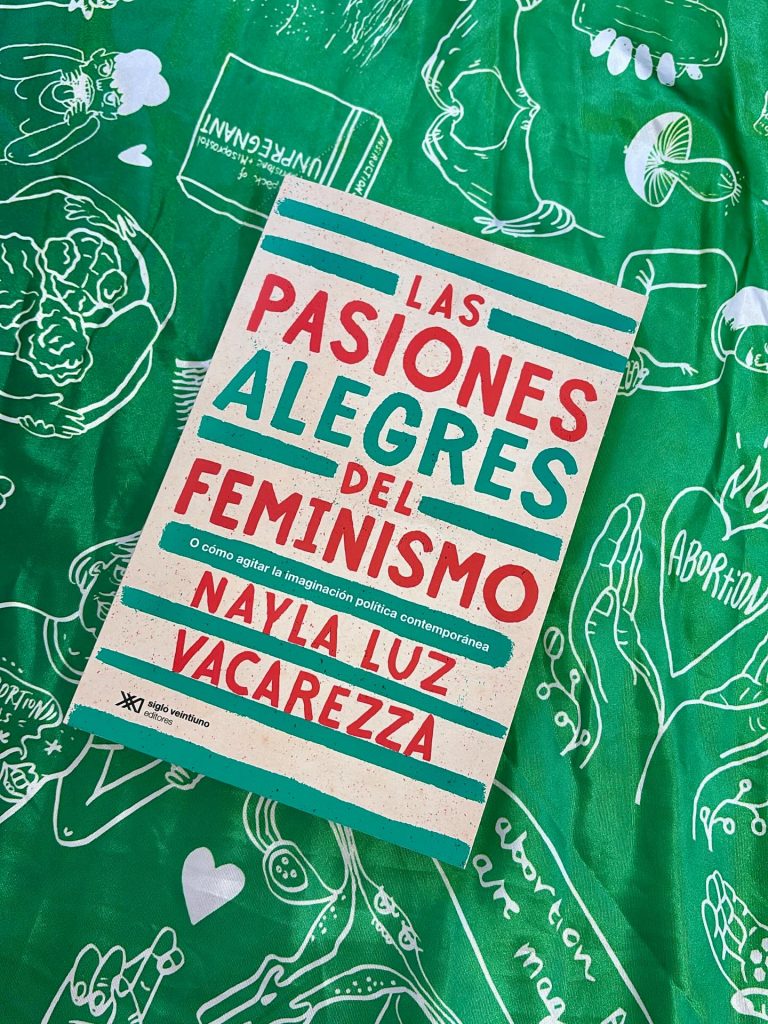

Tanto la tapa como el título del libro son inusuales en un trabajo de investigación. ¿Cómo se gestaron?

La tapa corresponde a una serie nueva de libros de Siglo XXI, la colección Presente y Futuro dirigida por Laura Fernández Cordero. La idea es mostrar el carácter de intervención política que tiene la serie. La propuesta de tipografía gestual del artista Pablo Font la acerca al lenguaje del afiche. El título fue un regalo de la editora Ana Galdeano, que logró una síntesis del libro que le habla de una manera muy fresca al presente; el subtítulo sí es mío. Al principio tuve dudas: ¿cómo hablar de las pasiones alegres del feminismo en este momento en que se siente una situación de desánimo en los progresismos, las izquierdas, los feminismos? Después me pareció que hablar ahora de la alegría feminista es absolutamente contracultural, es hablar de una experiencia histórica y colectiva que está siendo objeto de todo tipo de ataques en este momento, tanto por las derechas como por ciertos progresismos. Son alegrías colectivas producto de las luchas que dejaron mucho sembrado, aunque intenten borrarlo. Además, hay algo que voy aprendiendo a medida que me hago más grande, que es la alegría de vivir luchando, y de estar involucrada en algo del orden de cambiar el mundo en que vivimos, que una elige y que es un gozo.

Más allá de la objetividad científica, en el texto se te siente comprometida con el tema, ¿es así?

En realidad a lo largo de los años me fui profesionalizando en una escritura más académica, pero la propuesta de esta serie es pensar en libros que tengan una narrativa distinta de la académica, más autoral. Me costó cambiar la voz, sin embargo al haber estado involucrada por tantos años en las luchas de los movimientos feministas, y al ser algo para mí tan querido, no es solo un objeto de estudio. Creo que en el libro pude poner en palabras una manera de contar que no es la de la profesora que investiga sobre esto.

¿Cómo relacionás los movimientos feministas con los procesos de democratización en el cono sur?

El punto de partida son dos símbolos de las luchas por el derecho al aborto que llegaron a conseguir la legalidad. Uno es “la mano naranja” que acompañó el proceso de legalización en Uruguay. En la Argentina esa mano se usó en color verde, y también en Chile se usó en el proceso que llevó al cambio legal en 2017. El otro símbolo es el pañuelo verde, que venía usándose desde 2003. Veo en estos símbolos el enraizamiento de las luchas por el aborto en las luchas por la democracia. Si pensamos en el cono sur, Argentina, Chile y Uruguay salen de las dictaduras con leyes profundamente restrictivas para el aborto. Y en los tres países hay movimientos feministas y de mujeres que desde ese momento dicen «Acá hay una ventana de oportunidad para decirle algo a este nuevo sistema de gobierno que está surgiendo”. Entonces, las feministas colocan en la discusión pública, desde el principio, las cuestiones de derechos sexuales y reproductivos pero también otras que tienen que ver con la paridad en la representación política en Argentina, el divorcio, la patria potestad compartida, los debates por el costo de vida… La síntesis que hacen estos símbolos habla de eso. La mano naranja que vota está hablando del aborto, pero también de crear una nueva democracia, de participación política, de pluralidad de voces. El pañuelo verde, más conocido, viene del pañuelo de las Madres: de las luchas por justicia, por democracia. Estos movimientos plantean al derecho al aborto como una cuestión de derechos humanos entendidos en su integralidad, fuertemente enraizados en las luchas por la democracia. Una democracia que nos garantice no solo ir a votar, sino acceder a derechos y bienes sociales que están interconectados: los derechos sexuales y reproductivos, tener anticonceptivos, poder atenderse en un hospital, acceder a educación pública, gratuita, de calidad y a educación sexual integral. Volver a preguntarnos qué tipo de democracia queremos, en qué sociedad queremos vivir, es clave en este momento en que están bajo ataque no solo los derechos sexuales y reproductivos, sino más en general la salud pública y la educación.

En las luchas de los movimientos de mujeres, ¿hay un proceso de simbolización mayor que el que existe en la generalidad de las luchas sociales?

Me parece que los feminismos lo hacen a su manera y reinventan, también; trafican cosas que estaban pasando en otros lados. Sí creo que trajeron una conexión con la alegría, con el uso del cuerpo en la calle de una manera gozosa que quizás otras luchas no tienen. Esta cosa masiva de adornarse, de bailar, de cantar al unísono, de ponerse glitter es una producción muy propia de los feminismos conosureños y latinoamericanos. [1] Hay una creatividad propia.

Con respecto a la criminalización social del aborto, ¿estamos en el mismo punto que hace años?

Uno de los corazones del libro es mirar a estos movimientos transnacionalmente: qué imágenes le ponemos a esta lucha, qué palabras utilizamos. Ese es un territorio que está en una disputa constante. Las leyes tardan más en cambiar. Ahora tenemos en la Argentina un gobierno que expresa lo que podríamos llamar un “antifeminismo de Estado”, y aún así no han tocado la ley. Sí profundizaron una disputa donde los feminismos habían ganado tanto terreno: en cambiar la narrativa acerca del aborto. El libro trata también de ese cambio de narrativa, y ese trabajo en el campo de la imaginación. El gobierno trae a esa disputa el uso de un lenguaje incendiario que los feminismos conocemos hace un montón: la idea de que el aborto y su legalización son el fin de la Nación, el fin del futuro de la familia, cuando lo que ellos hacen con sus políticas económicas es, justamente, impedir la reproducción social de la vida. Hay capas de imaginación política sembrada por los feminismos acerca del aborto. Y una de ellas tiene que ver con desdramatizar y desestigmatizar: el aborto puede ser también un asunto de derechos humanos. La lucha no termina nunca porque lo que queremos cambiar es muy grande. Me interesó plantear en el libro que esa batalla está siempre abierta, la lucha por la imaginación está abierta, y no se termina con la conquista de una ley. Tampoco se termina porque un presidente diga cosas que son vetustas, sin sustento legal ni científico.

¿Cómo fue que llegaste a los movimientos feministas a partir de la música hardcore, punk, y los circuitos de cultura anarquista?

Mi educación sentimental fue esa, la escena del punk y del hardcore de fines de los 90. Un espacio contracultural donde había mujeres que muy a contracorriente estaban diciendo «Nosotras también tenemos algo para decir en esta escena musical”. Esas eran las cuestiones con las que lidiaba como adolescente secundaria en Ushuaia: las compañeras y las amigas que necesitaban acceder a un aborto aunque no había opciones legales, la educación sexual que no existía. Cuando llegué a la universidad, en Buenos Aires, estudié sociología y tuve la suerte de que ya había profesoras feministas, y estaban involucradas en las luchas del movimiento feminista y de derechos humanos, mientras investigaban sobre estos temas con rigurosidad y compromiso. Ahí aprendí que lo que se hace dentro de la universidad no está divorciado de una vocación por la transformación social. Como docente, desde hace muchos años estamos dando teorías feministas en Sociología, una materia de violencia de género, y un seminario de investigación sobre violencia de género. En todo el mundo hoy en día hay un avance sobre la libertad académica: se está poniendo en cuestión “para qué sirven las ciencias sociales”. Tienden a priorizarse áreas que se suponen más “útiles para la sociedad” en desmedro de las ciencias sociales y las humanidades, y también hay un enorme ataque hacia quienes hacen estudios sobre género, sobre sexualidad, y adoptan perspectivas críticas y feministas.

¿Cómo querrías cerrar esta entrevista?

Querría volver al gesto del pañuelo que se levanta. En la historia de las luchas feministas y las luchas por la transformación social en general, hemos pasado por derrotas, por momentos difíciles y por puntos muertos. Este es un momento de cansancio, de desilusión, pero mirar en la historia y ver que hubo otras y otros antes que nosotras, que se volvieron a levantar, da otra perspectiva. Por eso hablo de volver a levantar el pañuelo, volver a colgárselo en la mochila, en la cartera. Un gesto que muestra que la resistencia está, y que hay que romper el cerco en este presente rodeado por las derechas. Estamos cansadas y cansados, pero hay algo de eso que nos fabrican todos los días: hay una historia que se quiere borrar, y eso no nos permite ver que el presente está siempre abierto para la transformación, la resistencia y la disputa política. Me parece que mirar la historia y pensar en ese pañuelo que se levanta, es una invitación a decir no, esto no es todo lo que hay. Hay un agujerito por donde mirar a un tiempo distinto de este. Es algo que también me digo a mí misma cuando siento que no doy más.

Hacer Comentario

Haz login para poder hacer un comentario