Después de 1955 comprendí que estábamos ante una tentativa que repetía lo que se hizo en este país después de 1853: cerrar toda posibilidad de comprensión del hecho argentino sometiéndolo a las normas que ya se habían aplicado entonces. De ahí mi necesidad de profundizar en el revisionismo histórico para encontrar las bases de la defraudación de que el país había sido víctima. No sólo en sus bienes materiales, en su conducción internacional, en su conducción política, sino fundamentalmente en la conducción de su pensamiento.

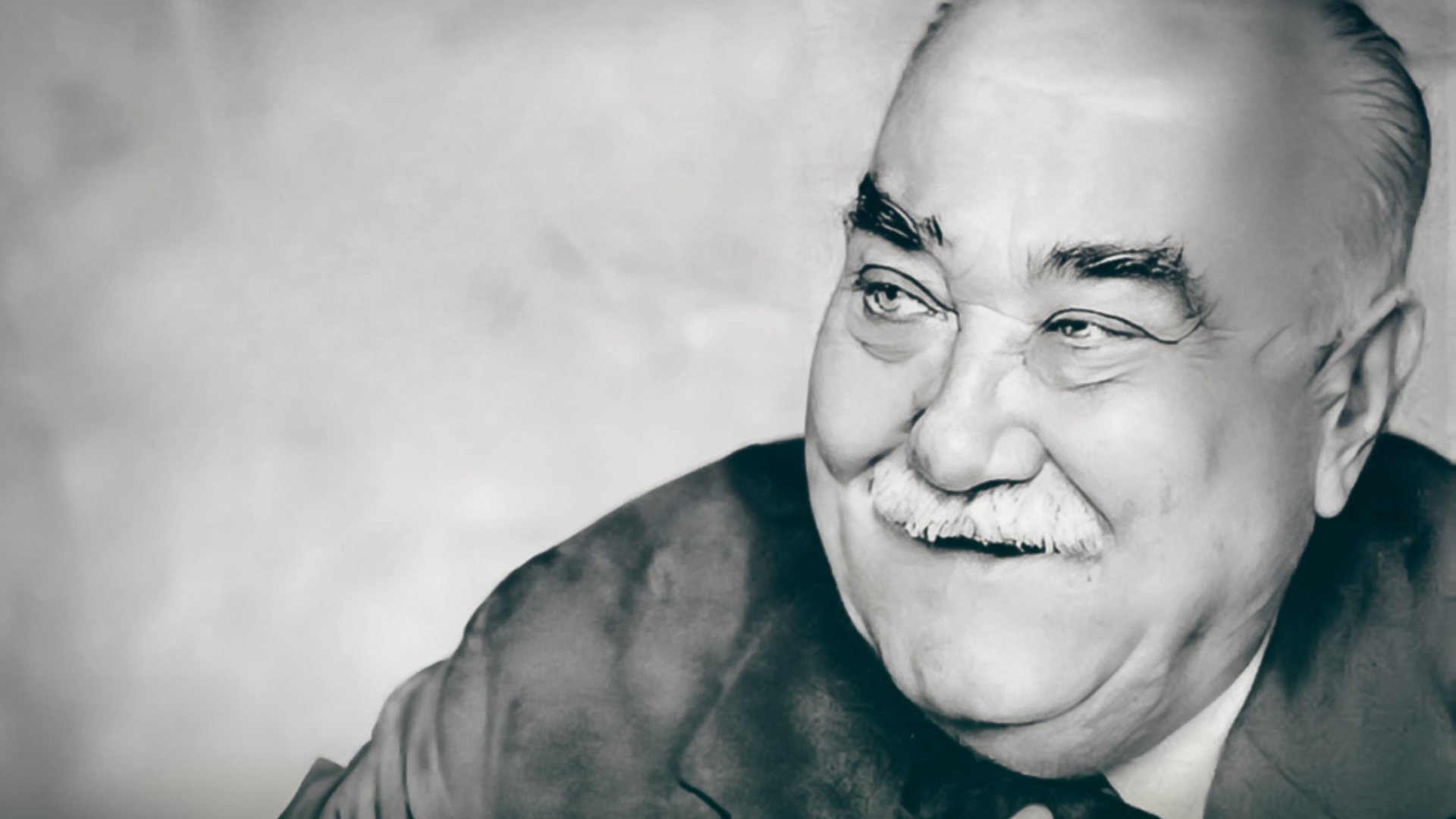

Arturo Jauretche 1973

La obra de don Arturo Jauretche resulta inabordable sin tomar en consideración su ostensible pertenencia a una generación que es —a la vez— continuidad de otra. La búsqueda respecto a la identidad argentina cruzará ambas progenies como así también la cuestión del coloniaje tanto en su aspecto material como en su aspecto simbólico. Para abordar este fenómeno resulta indispensable consultar, entre otras obras, la de Juan W. Wally titulada Generación argentina de 1940: Grandeza y frustración, en donde el autor demostrará cabalmente esta suerte de continuidad.

Jauretche transitará una lozanía atravesada por dos guerras mundiales, en particular por la segunda; en ella verá desplegarse en plenitud todo el poder nuclear, rodeando de incertidumbre las décadas venideras del acontecer humano, siendo testigo además de un proceso de reconfiguración geopolítica en el sistema de poder internacional. La incertidumbre universal señalada se imprimirá en las conciencias y en las expectativas, no solamente de los países centrales, sino de los Estados de la periferia.

Para el autor, «no son las ideas las que determinan nuestra existencia, sino nuestras condiciones de existencia (materiales e inmateriales) las que determinarán nuestras ideas». De allí que planteará la dicotomía que verifica existente entre «especular sobre razones o razonar sobre realidades». En orden a ello —en coincidencia con las aseveraciones de Raúl Scalabrini Ortiz y siguiendo probablemente al autor Baruch Spinoza—, sostendrá que «el hombre se cree libre porque tiene consciencia de su voluntad, pero ignora las causas que la determinan».

Don Arturo asistirá también a algunos fenómenos internos que fueron necesarios para la comprensión del panorama en todo su contexto. El primero será el de la consolidación de la presencia migratoria en el país. Durante la juventud de Jauretche y de otros autores contemporáneos, culminará el proceso aluvional inmigratorio en el país, alterando la configuración sociológica y cultural de la Argentina. Sumado a esto, la migración interna del campo a la ciudad —en especial de las periferias a las grandes ciudades— contribuirá a la conformación y al refuerzo de una tradición que venía desde lejos y que de alguna manera influyó sobre la comunidad en su conjunto. Además, el linqueño participará activamente en lo que hemos denominado «revolución cultural», un fenómeno que estará surcado, entre otros, por el debate sobre la identidad argentina y por una tendencia que hemos denominado en alguna oportunidad «nativista». También corresponderá a esta época una revalorización del Estado como articulador de la comunidad.

Así como sostuvimos en otra oportunidad, ocho serán las dimensiones que nos permitirán comprender el fenómeno de la obra jauretcheana: el autoconocimiento, la autorreflexión, la autoestima colectiva, la autoconsciencia, la autoafirmación, la autodeterminación, la autorrealización y por último la autopercepción. Estas ocho dimensiones —sobre las que ya hemos escrito en varias ocasiones— sellarán a fuego la obra de esa generación y se constituirán en motores de las obras de los autores según hemos señalado en el libro Introducción al pensamiento nacional escrito junto a Emanuel Bonforti y editado por la Universidad Nacional de Lanús. Entre las mencionadas, la autoconsciencia que es —a la vez— un diagnóstico y una proposición. Así la refiere Jauretche en la siguiente reflexión: «Mientras los totalitarios reprimen toda información y toda manifestación de la consciencia popular, los cabecillas de la plutocracia impiden por el manejo organizado de los medios de formación de las ideas que los pueblos tengan consciencia de sus propios problemas y los resuelvan en función de sus verdaderos intereses».

Dos aspectos a destacar respecto a la reflexión del autor. El primero, vinculado a la íntima relación existente entre la obra de Jauretche y la de Scalabrini Ortiz. En el prólogo de Política Británica en el Río de la Plata, Scalabrini sostendrá la premisa de que «volver a la realidad es un imperativo inexcusable». Esa vuelta a la realidad nos relaciona con la máxima jauretcheana; parafraseándola, el escritor sostenía que la ausencia de consciencia de los propios problemas, es decir, de los problemas reales, impide que los pueblos de la periferia resuelvan sus cuestiones en función de sus verdaderos intereses. En cuanto al autoconocimiento, el autor sostendrá que «la falsificación de la historia ha perseguido precisamente esta finalidad, impedir a través de la desfiguración del pasado, que los argentinos poseamos la técnica, la aptitud para conseguir y realizar una política nacional».

Muchos siguen sin entender la necesidad del revisionismo histórico porque no comprenden que la falsificación de la historia es una política historiográfica destinada a privarnos de la experiencia que es «la sabiduría madre». En ese sentido, la autoconsciencia y el autoconocimiento plantean una clara sintonía. Ese axioma jauretcheano se ve reforzado por otro que sostiene textual: «…pero se sigue adoctrinando sistemáticamente en la enseñanza de la historia para la cual los réprobos son los que defendían la soberanía y los próceres los que la traicionaban para fines institucionales».

Autoestima colectiva

¿Cuál es el sustento de la autoestima colectiva? Se suele sostener que Jauretche afirmaba que nada puede realizarse sin alegría. En ese sentido, el forjista ratificará que

…nada grande se puede hacer con la tristeza, desde la ciencia al deporte, desde la creación de la riqueza a la moral patriótica. El tono está dado por el optimismo o por el pesimismo. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos y los pueblos deprimidos no vencen ni en la cancha de fútbol, ni en el laboratorio, ni en el ejemplo moral, ni en las disputas económicas. Por eso venimos a combatir alegremente, seguros de nuestro destino y sabiéndonos vencedores al corto o a largo plazo.

Esta referencia, tal como expresamos, nos remite directamente a la dimensión de la autoestima colectiva. El autor —en su Manual de zonceras argentinas— demostrará la existencia de mecanismos autodenigratorios que definirá como «zonceras». Estas tienen su origen en los aforismos sin sentido, oportunamente denunciados por Manuel Ortiz Pereira, y que de alguna manera funcionan como entidades o estrategias de menoscabo, para fomentar la autodenigración colectiva, incapacitando para la natural recuperación de la consciencia nacional y —en definitiva— impidiendo la clara determinación de nuestros reales intereses, independientes de los ajenos. Estas ocurrencias enunciadas con precedencia se entrecruzan en aquello que denominaba la inteligentzia argentina, el instrumento para hacerlos carne en la población de nuestro país. Jauretche sostenía que ese es el gran problema argentino, «el de la inteligentzia, que no quiere entender que son las condiciones locales las que deben determinar el pensamiento político y económico».

Respecto de las zonceras, el autor afirmará con vehemencia que «Al tilingo la mierda no se le cae de la boca ante la menor dificultad o desagrado que les causa el país como es. Pero hay que tener cierta comprensión para ese tilingo, porque es el fruto de una educación en cuya base está la autodenigración como zoncera sistematizada». Así, cuando algo no ocurre según sus aspiraciones, reacciona conforme a la zoncera madre que le han enseñado y que es también peyorativa: civilización versus barbarie. La autodenigración se vale frecuentemente de una tabla comparativa referida al resto del mundo, en la cual cada cotejo se hace con relación a lo mejor que se ha visto o leído en otro lado, y descartando lo peor, lo propio.

Hay dos modos de dominar —sostenía Jauretche— un país. En las colonias directas la encargada de persuadir a los colonos de las conveniencias del imperio es la artillería. Pero en las semicolonias, con apariencia de independencia política, la persuasión se hace pedagógicamente, dominando los instrumentos de formación de la inteligencia. La instrumentación cultural —sigue— se encarga de que el país se venga zonzo. De aquí es que suele suceder que los que andan con los libros no entienden los intereses del país y solo entienden los que llevan alpargatas en lugar de libros. Estos saben poco, pero llevan la ventaja de no saber lo que enseñan los colonizadores; y no saber cuando el saber es tontería, es sabiduría.

La zoncera madre

Finalmente, respecto de la dicotomía planteada por Jauretche, comprueba que la principal de todas ellas es la disyuntiva entre civilización o barbarie. Esta zoncera es «la madre que las parió a todas». Denunciará el sofisma de que todo hecho propio por serlo es bárbaro y todo hecho ajeno e importado —solo de suyo— es aquel civilizado: «Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar». Se confundió la civilización con la cultura, así como en la escuela se sigue confundiendo la instrucción con la formación educativa. La idea no fue desarrollar América de acuerdo a sí misma, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriqueciendo la cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol: «Se intentó recrear Europa en América, trasplantando el árbol, destruyendo al indígena», que es la tierra misma, y que podía resultar un obstáculo para el crecimiento según el prisma europeo:

La decepción de Sarmiento —explica el autor en la revista Crisis— es que, en vez de venir ingleses, holandeses o suecos, vinieron italianos, españoles y turcos. Es decir, pueblos que ellos consideraban por debajo del nivel cultural de la «civilización». Eso, que Sarmiento consideró una desgracia, fue nuestra suerte. Aunque los europeos que ellos apetecían vinieron, pero no como masa pobladora, sino como gerentes. Las masas pobladoras llegaron del Mediterráneo y, según el esquema de los sarmientinos, contribuyeron a acrecentar la «barbarie» que ellos habían creído destruir con el aporte inmigratorio. Este fue el fracaso de la política colonizadora en cuanto a la destrucción de las condiciones que crean una cultura propia (1973).

Ya desde los tiempos de la reforma universitaria, algunos integrantes de aquella generación como Arturo Jauretche y Saúl Taborda, habían tomado consciencia de que no bastaba con que los estudiantes obtuvieran espacios de poder en la administración de las casas de estudios superiores, sino que también era preciso modificar contenidos, prácticas, metodologías y concepciones pedagógicas que atentaban contra el desarrollo integral del país. Jauretche, entonces, se constituirá en un digno representante de aquella generación y planteará en sus estudios revisionistas una línea de tiempo alternativa a la establecida en academias e institutos de educación durante el siglo XX.

Solo el conocimiento profundo permite construir el futuro deseado y es táctica, pues para lograr ese conocimiento profundo deben apelarse a una serie de elementos de carácter reflexivo que permiten descomponer el sistema dependiente que genera la asimetría metrópoli-colonia. Así entonces, se halla la forma de neutralizar los efectos del falaz dilema planteado, en la construcción de categorías autóctonas o en la adaptación crítica de categorías externas, desnaturalizando esa desigualdad, proyectando de este modo el «futuro deseado».

En ese sentido, Jauretche reflexionará detenidamente sobre los sectores subalternos. Es allí donde encontrará la posibilidad de recuperar la consciencia nacional y neutralizar cada uno de los mecanismos estigmatizantes que enunciamos anteriormente. Los sectores subalternos, alejados de la inteligentzia, sufren las consecuencias de una realidad colonial que condenaba al pueblo a condiciones infrahumanas de vida. Será, entonces, en ese sector de donde surgirá el despertar, el conocimiento espontáneo que el sujeto histórico «pueblo» tiene de sí mismo y es por ello que, al decir de Raúl Scalabrini Ortiz, observará en el 17 de octubre a un «subsuelo sublevado» que de alguna manera constituirá —luego ya en forma organizada— una verdadera alternativa al sistema colonial que le tocó experimentar en primera persona, sobre todo en los primeros años allá, en su lejana juventud.

Hacer Comentario

Haz login para poder hacer un comentario