Félix Rodríguez viene desplegando desde mediados de la década de 1980 una mirada muy personal sobre la ciudad que ya ha constituido un mundo propio, reconocible en cada una de sus obras. Propio, pero nada ensimismado: como suele ocurrir en el arte cuando se erige un mundo con la fuerza, la maestría y la originalidad que éste posee, sus imágenes nos sacuden obligándonos a volver a interrogar lo que tomaron como punto de partida, es decir, en este caso, la ciudad real y vivida por cada uno de nosotros, problematizando nuestra relación con ella, forzándonos a mirarla de nuevo como si fuese la primera vez.

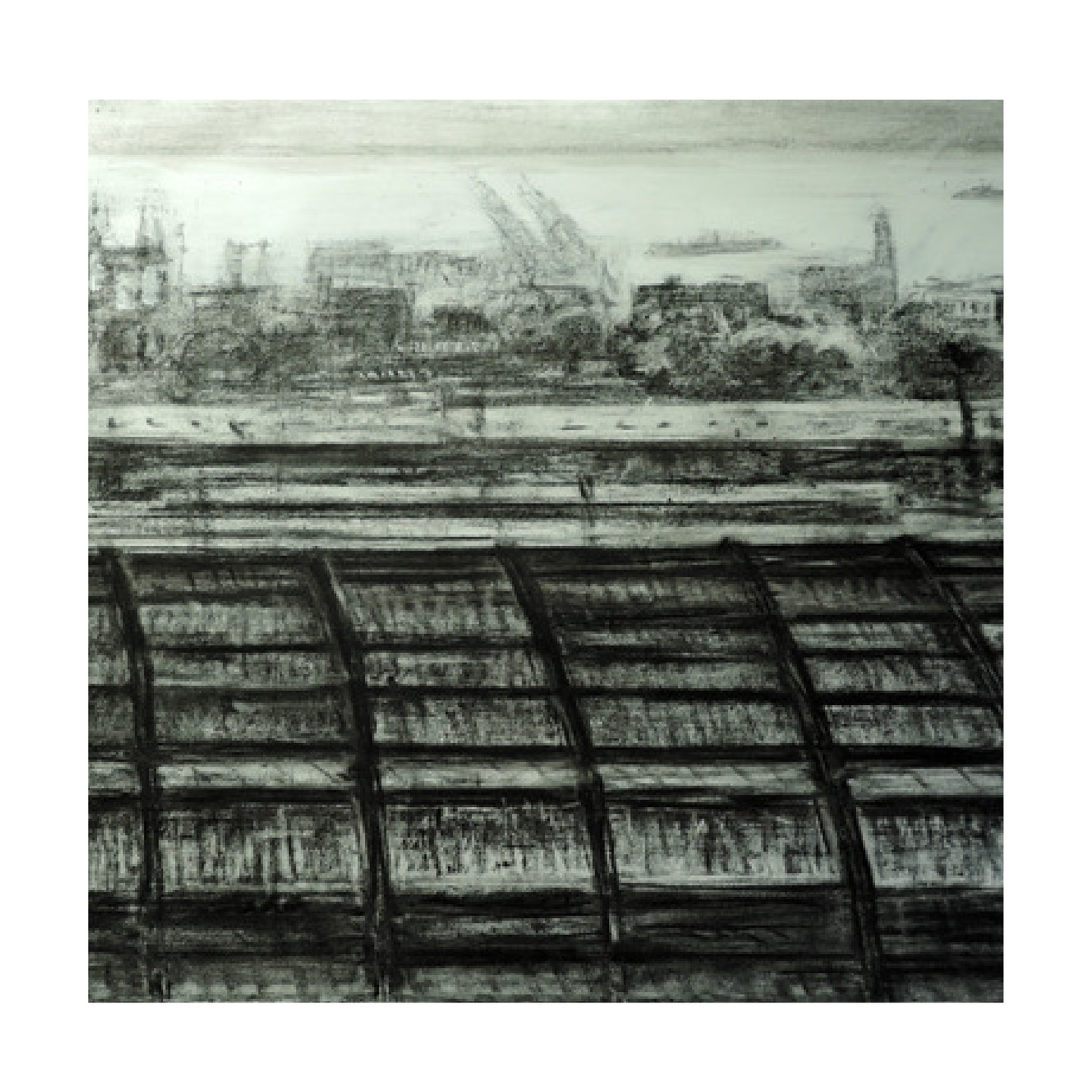

Ese mundo de Félix Rodríguez trabaja sobre un imaginario urbano muy potente que él reveló como pocos: el imaginario de la ciudad moderno-industrial a través de sus elementos más tangibles, puentes, puertos, grúas, fábricas, galpones, usinas, tanques, chimeneas. Pero es el singular lenguaje que fue experimentando y asentando en el curso mismo de la elaboración de ese mundo lo que lo vuelve al mismo tiempo tan personal y tan revelador: un lenguaje de completa adecuación entre forma y procedimiento, de integración plena entre la búsqueda expresiva y los recursos que la hacen posible. Para ello comenzó valiéndose de técnicas de larga tradición en el arte urbano, tinta, monografía, grabado, para seguir luego –aunque nunca abandonándolas del todo– un camino mucho más inusitado, que encontró en el uso inventivo del carbón y el óleo su sello definitivo. Porque mediante ese lenguaje Félix Rodríguez viene logrando el raro milagro de que sus infraestructuras urbanas, tan esencialmente materiales y materialistas, tan abstractas en su distanciamiento descriptivo, narren también una historia del siglo XX: expresen, en el mismo gesto con que hacen presente las mitologías de la modernidad industrial, la crónica de su fracaso. Es como una arqueología de los futuros que no fueron, conviviendo, impávidos, con la ciudad que se desprendió de ellos. Una arqueología que, gracias a la fuerza elemental de ese lenguaje, elimina toda posibilidad de nostalgia, tan típica en las operaciones patrimonialistas que desde el fin de siglo han integrado el acervo industrial a las políticas de marketing urbano: en esta obra, las arquitecturas de la modernidad perimida no producen esa celebración acrítica de la añoranza, sino un extrañamiento reflexivo, incertidumbre y deseo de exploración.

Esta exposición se centra en un fragmento temático muy significativo dentro de la obra de Rodríguez y del imaginario urbano que ella modula: el universo de objetos y dispositivos que componen el paisaje quizás más emblemático de la modernidad, el del ferrocarril, que aquí hace juego con los viejos talleres de Remedios de Escalada sobre los que se ha erigido la Universidad de Lanús (y hay un factor común en varias de las universidades del conurbano que esta exposición trae a la luz: su rol de relevo sobre hitos de la vieja infraestructura industrial y ferroviaria que fue una vez sinónimo de la región metropolitana). Lejos de ser apenas un producto de la revolución industrial y la modernización territorial, el ferrocarril ha sido uno de los agentes más conspicuos de ambas: basta ver, como muestra, cómo la mancha urbana de nuestro Gran Buenos Aires se acomodó a su trazado. El ferrocarril no respondió al impulso de la expansión urbana, sino que la produjo y la guió, expandiendo las zonas fabriles y los barrios obreros a la vez que las áreas residenciales de una nueva clase media suburbana; los hábitos del mundo del trabajo ligado al ferrocarril, con sus tradiciones socialistas y anarquistas, y los de los clubes ingleses que cimentaban nuevos tipos de sociabilidad aristocratizante. La red ferroviaria nacional, asimismo, hizo de la Argentina de la primera mitad del siglo XX uno de los países más conectados de América Latina, al tiempo que fomentaba hasta el paroxismo la macrocefalia de nuestra “cabeza de Goliat” y un centralismo expoliador del esfuerzo de las regiones interiores. Un agente del progreso que expresa a la perfección sus ambivalencias y dilaceraciones, esa doble cara inevitable de la modernidad.

Pero más allá de su función instrumental, como medio de transporte y comunicación, como esqueleto de las fuerzas productivas que se tienden sobre el territorio, es importante relevar su papel extraordinario como difusor de imágenes y pedagogías de la vida moderna. Bernardo Kordon lo definió alguna vez magistralmente como un pedazo de ciudad en viaje de proselitismo; es decir, una suerte de vanguardia de la modernidad, un agitador de sus promesas de futuro a través de regiones que debían ser todavía cooptadas para su causa. En esa calidad de avanzada de los nuevos tiempos, el ferrocarril nutrió buena parte de las ficciones de la vida contemporánea: una de las principales, la de escapar del encierro pueblerino, como hace Moraldo al final de Los inútiles, una de las películas más entrañables de Fellini, en la que la presencia tangencial del tren funciona como promesa latente, única salida de las mezquindades de la comunidad aldeana. Más en general, la estación central con sus andenes cubiertos del humo gris de las locomotoras ha sido el escenario predilecto de cientos de despedidas y recibimientos literarios y cinematográficos. Y no hay que olvidarse de que uno de los comienzos del cine fue el registro (aterrador, para los espectadores de entonces) de la llegada del tren a la estación de Lyon por los hermanos Lumiere. Lugar por antonomasia de la libertad que produce el anonimato, espacio neutro en el que se hace posible la aventura del encuentro inesperado entre desconocidos, el ferrocarril puede abonar tanto la historia de amor entre Irene y Balder en El amor brujo, de Roberto Arlt, como el pacto criminal de Extraños en un tren, de Patricia Highsmith y Alfred Hitchcock. Sin embargo, el paisaje ferroviario no es un “no lugar”, sino todo lo contrario: es ya un “lugar de memoria” clave en la constitución de nuestras identidades modernas.

Las artes visuales no han sido ajenas a la construcción de este lugar privilegiado del ferrocarril en la cosmogonía de la modernidad: entre “Lluvia, vapor y velocidad”, de J. M. W. Turner (1844), y “Compartimento C, coche 293”, de Edward Hopper (1938), se despliega un abanico de temas que van desde el impacto de la irrupción de la tecnología en la naturaleza hasta la extraña experiencia del recogimiento solitario y el aislamiento en medio del tráfago público, así como un abanico de experimentaciones lingüísticas que van desde la máxima abstracción hasta el realismo metafísico. Pero hay un momento especialmente significativo en esa saga de representaciones: la serie de obras sobre la estación Saint Lazare de Claude Monet (1877) en la que la luminosidad del humo va definiendo y confundiendo a la vez máquinas, edificios y personas, fijando una de las escenas primarias de la vida metropolitana. Es significativo que Monet haya elegido la estación de tren para hacer la primera de sus experiencias seriales con la impresión lumínica, siendo la otra célebre la de la catedral de Ruan (1894): la estación como lugar de encuentro y concentración puede ser pensada como relevo laico de la catedral, pero, sobre todo, la proeza tecnológica que se realiza en ella –y que Monet capta a la perfección en sus grandes cubiertas y sus paneles vidriados– no es menos grandiosa que la que permitió en el Medioevo la erección de sus monumentos religiosos.

Hay mucho de Saint Lazare en la serie de estaciones de Félix Rodríguez, especialmente en la cualidad material de la atmósfera, en la capacidad perceptiva con que produce juegos de transparencias y opacidades en los paños vidriados, en el trasluz del humo y los claroscuros de los galpones. Pero si en ese momento inaugural que retrató Monet es evidente cierta plenitud optimista, cierta armonía entre la tecnología y las expectativas civilizatorias puestas en el ferrocarril, en las obras de Rodríguez la misma proeza técnica hace primar sin embargo la inquietud, el peso de una indefinible presencia ominosa, que puede remitir tanto a sus promesas incumplidas (la erección solitaria, como moles prehistóricas, de esos engranajes monumentales de un mecanismo universal que ya ha perdido su capacidad conectiva) como a aquellas que sí llevó a cabo (el predominio en la vida metropolitana de la velocidad y el intercambio). Es significativo, en este sentido, el título que le puso a su serie sobre la ultra modernísima estación central de Viena, Dr. Caligari, en referencia a una de las más célebres películas del expresionismo alemán: además de la ironía sobre la pretenciosidad de las formas arquitectónicas de la estación, el nombre nos recuerda la irracionalidad brutal que puede subtender la apariencia lógica y ordenada de la red ferroviaria.

El expresionismo, claro, refiere también a afinidades de lenguaje muy adecuadas para el sublime tecnológico del universo fabril de Rodríguez. Como se ve, no es sólo el Monet de Saint Lazare: hay mucho en esta obra de todas aquellas líneas pictóricas, de Turner y Hopper, así como de los paisajes suburbanos surcados de vías férreas de Mario Sironi y tantos otros. Se trata de presencias notables más que en la iconografía misma, en la investigación de sus búsquedas expresivas, aplicadas aquí a la descomposición simultánea del universo de sentido del ferrocarril y de sus tradiciones representativas: una operación elementarista sostenida por el recurso ascético del blanco y negro –el carbón y el óleo usados de modo expresionistamente minimalista, valga el oxímoron–, apenas contrapesados por el pastel sutilmente colorado que no hace más que subrayar la luminosidad del contraste.

Tengo para mí que la pasión por la música de Félix Rodríguez –que además de pintor y arquitecto es no sólo un eximio ejecutante sino un sofisticado conocedor de la cultura musical– lo lleva a vincularse con la tradición pictórica con la libertad del músico de jazz cuando interpreta un standard: la deconstrucción del tema familiar produce un resultado completamente nuevo pero que al mismo tiempo lleva a una mejor comprensión de la estructura original; es como un ejercicio constructivista (y aquí también nos vemos obligados al oxímoron) que en sus mejores expresiones logra una melodía original y depurada. Es el caso, sin duda, de las arquitecturas ferroviarias que vemos aquí: la presencia austera pero imponente, la descripción detallada y sin embargo abstractizante, la atmósfera profundamente espiritual lograda con trazos de tangible (y por momentos brutal) corporeidad testimonia, en sus contrastes, la existencia de una red de sentido que conectaba toda la ciudad en una línea optimista hacia el futuro, y su actual condición de ruina. El standard es el género más apropiado para un lugar de memoria como el ferrocarril: nos recuerda lo que ha significado en el mismo momento de su imposibilidad. Rodríguez condensa y exprime con el ascetismo del carbón todo aquel universo de representaciones para ponerlo al servicio de un retrato inmejorable de nuestra contemporaneidad post-industrial, que nos interpela y nos asombra con la fuerza de un standard.

Hacer Comentario

Haz login para poder hacer un comentario